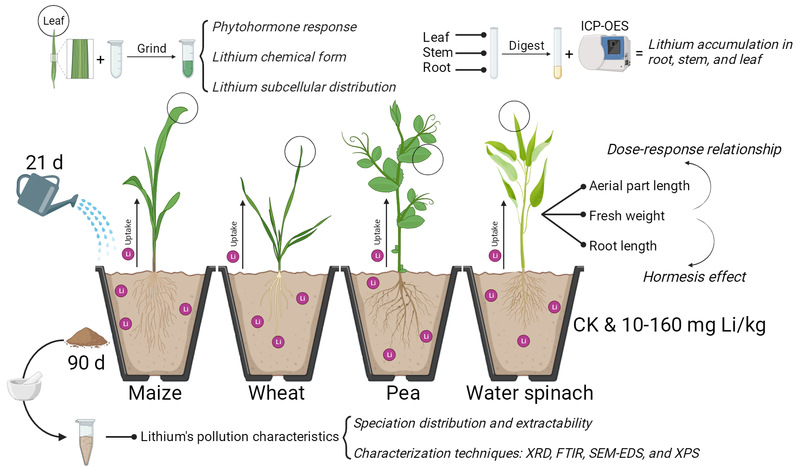

2024年8月20日🕐,我系王祥榮教授城市生態學研究團隊在國際著名學術刊物Environmental Science & Technology上在線發表了題為“Integrated Analysis of Pollution Characteristic and Ecotoxicological Effect Reveals the Fate of Lithium in Soil-Plant Systems: A Challenge to Global Sustainability”的研究論文🦺👩🏫。鋰具有優異的電化學性能,在鋰電池生產中起著舉足輕重的作用。然而,在人為因素的作用下,鋰成為了環境介質中的新汙染物👴🏼。該研究利用多物種、多參數和多技術方法,以玉米👔、小麥、豌豆和蕹菜作為模式物種🧗🏼,模擬並構建土壤-植物系統🚴🏿♀️,對鋰的汙染特征和生態毒理學效應進行了系統的評估⛹🏽♂️。研究結果揭示,鋰以無定形狀態持續存在於土壤表面,能夠改變表面功能基團和化學鍵,同時鋰具有較高的遷移性🤏,弱酸提取態鋰占外源鋰的29.66%~97.02%,但少量的外源鋰傾向於形成殘渣態組分。植物分析表明,經過21天的培養後,10~80mg/kg的鋰能夠顯著促進玉米和豌豆的生長🛏,但抑製四種植物地上部長度的LC50為173.58~315.63 mg Li/kg🧑🏿🍼,整體表現出“低促高抑”的毒物興奮作用。鋰在四種植物葉片中的富集量至高達1127.61~4719.22 mg/kg,其無機態組分占18.60%~94.59%,細胞質組分占38.24%~89.70%📡。隨著處理水平的增加九種植物激素含量呈現先上升後下降的動態趨勢㊗️,PLS-SEM模型分析繼而表明鋰對植物的生長刺激作用可能與其對植物激素水平的影響有關🍪。進一步又發現,蕹菜表現出較優異的鋰富集能力和脅迫耐受性,有希望在未來成為潛在的修復物種。該研究有助於更全面地理解鋰在土壤-植物系統中的環境行為😜,數據和結果將有利於理解、發現和應對全球可持續發展下鋰帶來的新挑戰。

博士生許誌楠為該文第一作者,王祥榮教授為通訊作者,博士生彭思、裴璐瑤、周柯岑為參與作者。論文DOI👨❤️👨:https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acs.est.4c02471。近年來🟢,在“十三五”國家重點研發計劃項目資助下,王祥榮教授團隊著力多尺度多要素的城市生態安全研究,聚焦氣候變化與生態響應、新汙染物識別與風險控製👩🦽➡️、區域生態安全與保障等前沿課題,助力城市可持續發展和生態文明建設。

供稿:王祥榮課題組

編輯👩👩👦:李博海

審核🕴🏼💅🏼:張立武