在全球塑料汙染治理的背景下👨🏿🔬,可降解塑料被視為重要的替代方案。然而,聚乳酸等塑料在降解過程中可能產生大量低聚物,這些中間產物的生物毒性、環境行為及長期生態效應仍存在顯著的研究空白。由於缺乏高效的檢測方法和標準品,低聚物的環境風險評估與材料優化設計面臨嚴峻挑戰。針對這一問題⛔️,沐鸣2开户🍮、高分子科學系三位青年教師組成的研究團隊展開跨學科的深度合作🧎♂️,探索可降解塑料低聚物的生化效應、環境行為與調控策略,為下一代塑料的智能設計和綠色替代提供科學支撐🧎🏻♀️➡️。

環境系方明亮教授團隊發現,聚乳酸在模擬胃腸環境下可釋放低聚物,這些分子能夠與鋅離子指結構域高親和力結合👩🌾🎄,幹擾基質金屬蛋白酶的活性,從而可能影響腸道健康,提示可降解塑料的低聚物可能具有未被充分認識的生物效應,亟需建立更系統的環境風險評估方法(Nature Nanotechnology 2023)。但低聚物的研究面臨一大瓶頸即缺乏高純度的標準品📷,高分子系潘翔城教授團隊開發的硼酯保護基精準合成策略,實現了低聚物的可控合成,為後續毒理學和環境行為研究提供了關鍵工具(Nature Communications 2021)。環境系王梓萌教授團隊長期關註水土環境中非穩態和結合殘留態新汙染物的遷移轉化規律,為塑料低聚物在真實環境中的歸趨和效應研究提供了技術支持(Nature Geoscience 2023,沐鸣2平台十大科技進展)。近期,該團隊合作開發的“Oligomer-Finder”分析平臺🐈,結合液相色譜-高分辨質譜與非靶向數據挖掘技術👩❤️👩,顯著提升了低聚物在水體中的篩查能力(Nature Water 2025)。

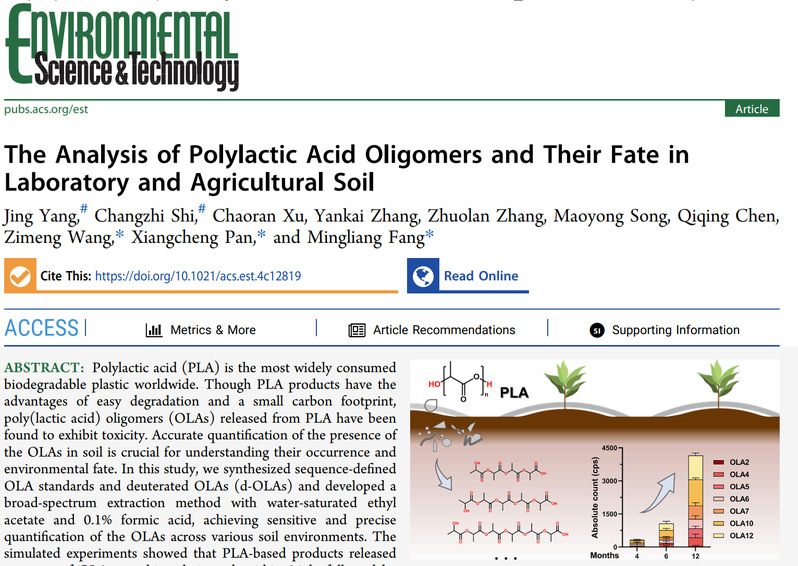

近日,該研究團隊進一步攻克了土壤這一更為復雜的基質,建立了聚乳酸低聚物的精準檢測方法,並初步揭示了其在土壤環境中的遷移轉化規律,為後續研究低聚物的長期環境行為及生態風險奠定了重要基礎。論文以“The analysis of polylactic acid oligomers and their fate in laboratory and agricultural soil”為題,發表於美國化學會雜誌Environmental Science & Technology,方明亮、潘翔城☮️、王梓萌為共同通訊作者🛞。工作得到了國家重點研發計劃、中科院先導項目、國家自然科學基金委優青項目🤵🏽♂️、以及小米青年學者⬜️、仲英青年學者🙋、安捷倫等方面的資助。論文第一作者楊婧、時長誌現分別為沐鸣2平台環境系碩士生🌡、博士生🍡,寡聚體的同位素標記得到南京大學江偉團隊的支持🕺🏿。

該系列研究不僅揭示了可降解塑料低聚物的潛在風險🧘🏻,也為下一代環境友好材料的設計提供了科學依據。未來,團隊計劃進一步整合高分子化學⏭、環境毒理學和地球化學等多學科方法🆕🏃🏻♂️➡️,探索低聚物生成與降解的調控機製🧒🏿,結合人工智能輔助材料設計,並與快速消費品、包裝和農業相關企業合作,共同推動更安全、更可持續的可降解塑料的綠色替代。

研究背景:解開OLAs研究困境

隨著塑料產量的持續攀升,可降解塑料的市場規模不斷擴大。2023年,全球可降解塑料產量達114萬噸,預計到2028年其市場份額將超越傳統石油基塑料,其中PLA占據可降解塑料市場43.6%的份額。盡管PLA具有易降解和低碳足跡等優勢🧜,但已有研究表明,其在降解過程中釋放的OLAs可能具有毒性🙆🏻♀️。

當前🕗,對於OLAs在土壤中的存在情況及環境歸宿的研究存在諸多困難。一方面,缺乏用於分析方法開發的代表性多標準品👨👨👧👦,現有研究使用的液相色譜高分辨率質譜(LC - HRMS)進行非靶向分析,難以準確測定OLAs的含量。另一方面,OLAs化學性質差異大,尚無有效方法從土壤中廣泛提取的OLAs,並且土壤基質復雜,缺乏內標也增加了檢測的難度🚵🏼♂️🧸。

研究亮點:多維度創新研究方法

針對上述問題🩳,聯合團隊展開深入研究👨🏻🦼,通過一系列創新手段,取得了關鍵進展。

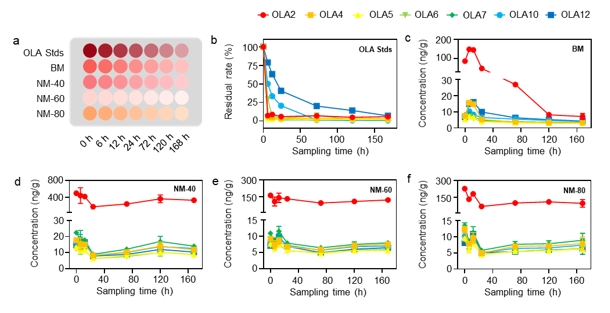

1. 合成標準品✍️,奠定研究基礎🐍:團隊成功合成7種純度達95%的OLA標準品(聚合度分別為2、4、5、6☝️🧑🏻🦱、7🤼♀️、10和12)以及氘代OLAs(d - OLAs)作為內標。在合成過程中,采用保護🕡🔡、迭代偶聯和脫保護策略🍉,克服了合成純化過程中鏈長難以控製的難題,為準確量化土壤中的OLAs提供了可靠的標準物質。

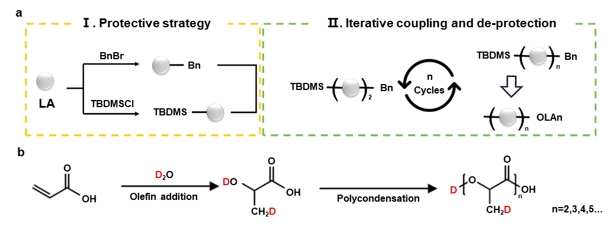

2.優化提取方法,提高檢測精度:團隊基於回收率優化了土壤中OLAs的提取溶劑,最終確定水飽和乙酸乙酯和0.1%甲酸的混合溶劑為最佳提取劑🏸。該方法可對具有不同極性特征的一系列OLAs實現有效提取🫘,顯著提高提取效率,在不同土壤中的回收率經內標校正後可達77.74 - 137.39%𓀗,確保了後續檢測結果的準確性。

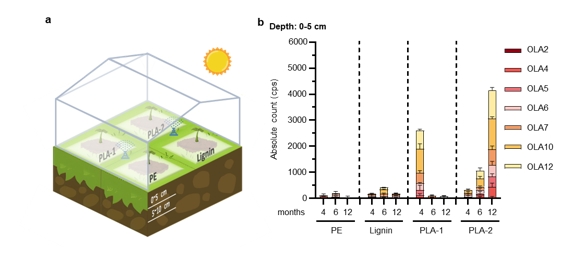

3.模擬與實地研究,揭示OLAs動態變化🙇🏼♂️🆎:團隊在實驗室模擬土壤環境,研究商用PLA產品中OLAs的釋放和降解情況👉🏿。實驗結果顯示,PLA產品在24小時內釋放大量OLAs並達到峰值🙅🏼♂️🏫,隨後逐漸降解,不同聚合度的OLAs降解速率存在明顯差異,高聚合度的OLAs在土壤中穩定性更強。同時,團隊在上海閔行區的溫室大棚進行了為期一年的實地研究,對使用不同地膜的土壤進行采樣分析。結果發現,PLA基可降解地膜下的土壤中存在OLAs長期殘留,最高濃度可達16.10 ± 0.37 ng/g,且不同地膜的OLA釋放和積累趨勢因PLA含量、分子量和材料性能的不同而有所差異👩🦼➡️🤺。

(實驗室模擬)

(溫室大棚實地研究)

研究意義🫸🏼:為環境研究與決策提供支撐

這一研究成果在環境科學領域具有重要意義。從學術角度看,團隊開發的多反應監測(MRM)方法,結合合成的標準品和優化的提取方法,能夠實現對土壤中OLAs的精準量化,填補了相關分析方法的空白,為後續研究OLAs的環境行為和生態風險評估提供了有力的技術支持。從實際應用角度出發,研究結果有助於深入了解PLA產品在土壤中的降解過程和OLAs的環境歸宿,為製定合理的農業塑料使用政策和環境監管措施提供了科學依據。

隨著全球農業塑料使用量的不斷增加,若PLA基地膜廣泛應用👨🏻✈️,土壤中OLAs的殘留問題不容忽視⛎。聯合團隊的研究成果為進一步探究OLAs的生態毒性和長期環境影響奠定了基礎🧑🏿,有望推動相關領域的深入研究🪒,助力實現塑料汙染治理和生態環境保護的可持續發展目標。

論文鏈接💬:[https://doi.org/10.1021/acs.est.4c12819]

供稿:方明亮👳🏻♂️、王梓萌與高分子系潘翔城團隊

審核:張立武